19:3020:00

- Robert Lippok

Lucas Gutierrez

The Saxonz

Yamile Navarro

Jule Oeft

Maltin Worf

Matthias Härtig - Electro

- 12,-

- Tickets

Das Opening von DAVE wieder an einem Ort zu veranstalten, der jenseits der obligatorischen Orte für Clubkultur liegt, lässt das Festivalthema »Other Worlds« sinnfällig werden. Aber die andere Welt beim Opening ist nicht nur räumlicher Art; sie wird sich auch im Programm spiegeln. Bei der Eröffnung gilt es nicht nur mit dem ritualisierten Ablauf zu brechen und das über Jahre hinweg meist virtuell bleibende Netzwerk all derjenigen sichtbar zu machen, die zum Festival beitragen. Darüber hinaus versteht DAVE die Eröffnung als Schaufenster audiovisueller Kunst, die sich nicht allein auf die Kombination von Visuals und Sound beschränkt, sondern auch performative Kunstformen wie Tanz und Theater dazu zählt.

Mit einer knackigen Reinszenierung des legendären Videos »Techno Viking« durch die Break-Dance-Crew SAXONZ startet das Festival, mündet in eine AV-Tanzperformance, die Tänzerinnen der LINIE08, Maltin Worf (Sound) und Matthias Härtig (Visuals) inszenieren, und schließt mit der Premiere: Zusammen mit dem Visual Artist Lucas Gutierrez präsentiert Robert Lippok, auch als Mitglied von To Rococo Rot und Ornament & Verbrechen bekannt, erstmalig das AV-Konzert zu seinem jüngsten Album »Applied Autonomy« (Raster).

20:00

- Balcony DC

Welcome To The Whirl

Gil Fish - Pop

Philosophy in the house! Es wird kälter, es wird früher dunkel, es wird Zeit für eine Pop Therapy in der Rösslstube . Ein fulminantes Schlemmerfillet mit bitterer Schaumkrone, ein Abend seidig glänzend und süß-klebrig wie der Tresen auf dem du aufwachen wirst. Ein Abend präsentiert von flüchtigen Bekannten mit ähnlichen sexuellen Vorlieben....

19:0020:00

- Milliarden

Alli Neumann - ausverkauft

MILLIARDEN. Das sind viele. Auch wenn bei Veröffentlichung ihres vielgelobten Debütalbums „Betrüger“ oft von einem Duo die Rede war, waren sie das eigentlich nie. Auch eine Band ist irgendwie zu wenig. „Wir sind mehr ein Klan, eine Familie“, sagen Ben Hartmann und Johannes Aue. Und so vielbemüht das Prinzip einer Gang, einer Posse, in der Popkultur gerade auch ist, hier scheint es völlig zu stimmen. Es ist der Ton in ihren Stimmen, die Farbe ihrer Blicke. Es ist die tiefe Ernsthaftigkeit, mit der sie immer wieder erzählen, von ihrem Netzwerk, ihren Freunden, von den Menschen, ohne die sie keine Musik, keine Kunst machen könnten.

MILLIARDEN sind also viele, wie viele genau kann keiner der beiden sagen. (Wie gut, dass sie eine mögliche Antwort bereits im Namen tragen.) Doch auch wenn Ben und Johannes so wunderbar leidenschaftlich darauf bestehen, nicht allein MILLIARDEN zu sein, so sind sie doch das Epizentrum, der Ursprung, die Quelle. Sie schreiben die Lieder. Lieder voll Liebe, voll Verzweiflung, voll Rausch, voll Selbstaufgabe. Unruhige Lieder. Lieder, bei denen sich beim Mitsingen die eigene Stimme überschlägt. Aufrichtige Lieder. Brutale Lieder, die dir alle Knochen brechen und dich anschließend ins Krankenhaus fahren und dich zudecken. Oder auch nicht. Lieder, die dich allein lassen.

Dann wieder Lieder, die dich küssen wollen, bis die Lippen blutig sind. Lieder für Menschen, für die niemand Lieder schreibt. Lieder für dich. Lieder, die für Punk zu leichtfüßig und melodiös sind und für Pop zu rau. Lieder, die wohl selbst beleidigt wären, wenn man ihnen vorschnell ein Genre aufdrückt, Lieder, die mit aller Macht versuchen aus dem Tonträger, aus der Festplatte, aus deinem verdammten Handylautsprecher auszubrechen. Immer leicht schiefe Gassenhauer, die knarzen wie Kneipendielen und die auf die Bühne gehören. Wo MILLIARDEN aber zum Glück eigentlich sowieso immer sind. Immer immer. Zwischen verzerrten Gitarren und übersteuerten Synthesizern steht Ben dann mit abgesplittertem roten Nagellack da und liebt und leidet vor unseren Augen so echt und unmittelbar, dass man noch in der letzten Reihe denken kann, man schmecke seinen Schweiß in der Luft.

Bei der Dichte an Konzerten, die sie seit ihrem Debüt gespielt haben, ist es eigentlich ein Wunder, dass jetzt schon wieder ein Album fertig ist. Und dass das so gut ist. Scheiße, ist das gut. Jetzt denkt ihr bestimmt: „Ey, der Typ, der das hier schreibt, der muss das ja sagen. Der kriegt ja Kohle dafür und alles und wenn man diesen ganzen bescheuerten Pressetexten glauben würde, wäre in der verdammten Menschheitsgeschichte noch nie ein schlechtes Album erschienen.“ Fair enough.

„Berlin“ ist aber trotzdem einfach ein wahnsinnig gutes Album. Und ja: Es heißt „Berlin“. Darf man 2018 wirklich ein Album so nennen? Natürlich nicht! Und deshalb ist es ja so gut. So frech und dreist, so schlau und naiv, so uncool und doch über jeden Zweifel erhaben. Weil es von Herzen kommt nämlich.

Von Herzen wie die Ode an Rosemarie, die betrunken Touristen auf der Warschauer-Straße erschreckt. Ben Hartmann singt dieses Lied, als würde er neben ihr auf dem Asphalt liegen und da hinschauen, wo irgendwann mal die Sterne waren. Von Herzen, wie „Ultraschall“, das von zwei Liebenden erzählt, die sich entscheiden ihr gemeinsames Kind abzutreiben. Der Schmerz, die Unsicherheit, die Verwirrung atmen aus jeder Zeile.

Von Herzen, wie „Über die Kante“, dessen Text fast an einen Schlager erinnert, dem man aber trotzdem jede Zeile glaubt. Innen ist Aufruhr, ist Chaos, ist ungezähmte Liebe, draußen wird der Traum von Freiheit an Investoren verhökert. Die Stadt, die dieses Album so eindrucksvoll an die Wand wirft, wird es vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr geben. Auch weil es Menschen gibt, denen eine neue Shoppingmall, denen neue Sneaker wichtiger sind als, nun ja, Menschen.

„Berlin“ ist ein Liebesbrief. Ein zerknickter, den man lange in der Innentasche seiner Jacke herumgetragen hat. Einige Zeilen hat der Regen verwischt, andere stimmen längst nicht mehr. Aber all das war irgendwann mal wahr. Es ist ein Brief voller Fragen, deren Antwort nur die Zeit kennt oder der Wind oder irgendwer, aber am Ende wahrscheinlich dann doch niemand so wirklich. Ein Brief, der vom ‚Wegwollen‘ schreibt, vom ‚Klebenbleiben‘, von Fremdheit und Verbundenheit. Es ist ein Liebesbrief an eine sterbende Idee, an eine sterbende Stadt. Ein Liebesbrief an die Vergessenen, die Kaputten. An die „Toten vom Rosenthaler Platz”.

Das Gefühl, das am Ende bleibt, könnte folgendes sein: An einem Ort, an dem jeder einsam ist, sind wir am Ende wohl am wenigsten allein. MILLIARDEN. Das sind viele.

MILLIARDEN sind also viele, wie viele genau kann keiner der beiden sagen. (Wie gut, dass sie eine mögliche Antwort bereits im Namen tragen.) Doch auch wenn Ben und Johannes so wunderbar leidenschaftlich darauf bestehen, nicht allein MILLIARDEN zu sein, so sind sie doch das Epizentrum, der Ursprung, die Quelle. Sie schreiben die Lieder. Lieder voll Liebe, voll Verzweiflung, voll Rausch, voll Selbstaufgabe. Unruhige Lieder. Lieder, bei denen sich beim Mitsingen die eigene Stimme überschlägt. Aufrichtige Lieder. Brutale Lieder, die dir alle Knochen brechen und dich anschließend ins Krankenhaus fahren und dich zudecken. Oder auch nicht. Lieder, die dich allein lassen.

Dann wieder Lieder, die dich küssen wollen, bis die Lippen blutig sind. Lieder für Menschen, für die niemand Lieder schreibt. Lieder für dich. Lieder, die für Punk zu leichtfüßig und melodiös sind und für Pop zu rau. Lieder, die wohl selbst beleidigt wären, wenn man ihnen vorschnell ein Genre aufdrückt, Lieder, die mit aller Macht versuchen aus dem Tonträger, aus der Festplatte, aus deinem verdammten Handylautsprecher auszubrechen. Immer leicht schiefe Gassenhauer, die knarzen wie Kneipendielen und die auf die Bühne gehören. Wo MILLIARDEN aber zum Glück eigentlich sowieso immer sind. Immer immer. Zwischen verzerrten Gitarren und übersteuerten Synthesizern steht Ben dann mit abgesplittertem roten Nagellack da und liebt und leidet vor unseren Augen so echt und unmittelbar, dass man noch in der letzten Reihe denken kann, man schmecke seinen Schweiß in der Luft.

Bei der Dichte an Konzerten, die sie seit ihrem Debüt gespielt haben, ist es eigentlich ein Wunder, dass jetzt schon wieder ein Album fertig ist. Und dass das so gut ist. Scheiße, ist das gut. Jetzt denkt ihr bestimmt: „Ey, der Typ, der das hier schreibt, der muss das ja sagen. Der kriegt ja Kohle dafür und alles und wenn man diesen ganzen bescheuerten Pressetexten glauben würde, wäre in der verdammten Menschheitsgeschichte noch nie ein schlechtes Album erschienen.“ Fair enough.

„Berlin“ ist aber trotzdem einfach ein wahnsinnig gutes Album. Und ja: Es heißt „Berlin“. Darf man 2018 wirklich ein Album so nennen? Natürlich nicht! Und deshalb ist es ja so gut. So frech und dreist, so schlau und naiv, so uncool und doch über jeden Zweifel erhaben. Weil es von Herzen kommt nämlich.

Von Herzen wie die Ode an Rosemarie, die betrunken Touristen auf der Warschauer-Straße erschreckt. Ben Hartmann singt dieses Lied, als würde er neben ihr auf dem Asphalt liegen und da hinschauen, wo irgendwann mal die Sterne waren. Von Herzen, wie „Ultraschall“, das von zwei Liebenden erzählt, die sich entscheiden ihr gemeinsames Kind abzutreiben. Der Schmerz, die Unsicherheit, die Verwirrung atmen aus jeder Zeile.

Von Herzen, wie „Über die Kante“, dessen Text fast an einen Schlager erinnert, dem man aber trotzdem jede Zeile glaubt. Innen ist Aufruhr, ist Chaos, ist ungezähmte Liebe, draußen wird der Traum von Freiheit an Investoren verhökert. Die Stadt, die dieses Album so eindrucksvoll an die Wand wirft, wird es vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr geben. Auch weil es Menschen gibt, denen eine neue Shoppingmall, denen neue Sneaker wichtiger sind als, nun ja, Menschen.

„Berlin“ ist ein Liebesbrief. Ein zerknickter, den man lange in der Innentasche seiner Jacke herumgetragen hat. Einige Zeilen hat der Regen verwischt, andere stimmen längst nicht mehr. Aber all das war irgendwann mal wahr. Es ist ein Brief voller Fragen, deren Antwort nur die Zeit kennt oder der Wind oder irgendwer, aber am Ende wahrscheinlich dann doch niemand so wirklich. Ein Brief, der vom ‚Wegwollen‘ schreibt, vom ‚Klebenbleiben‘, von Fremdheit und Verbundenheit. Es ist ein Liebesbrief an eine sterbende Idee, an eine sterbende Stadt. Ein Liebesbrief an die Vergessenen, die Kaputten. An die „Toten vom Rosenthaler Platz”.

Das Gefühl, das am Ende bleibt, könnte folgendes sein: An einem Ort, an dem jeder einsam ist, sind wir am Ende wohl am wenigsten allein. MILLIARDEN. Das sind viele.

20:0021:00

- Rocket Men

Beatdenker - Jazz

- Spende

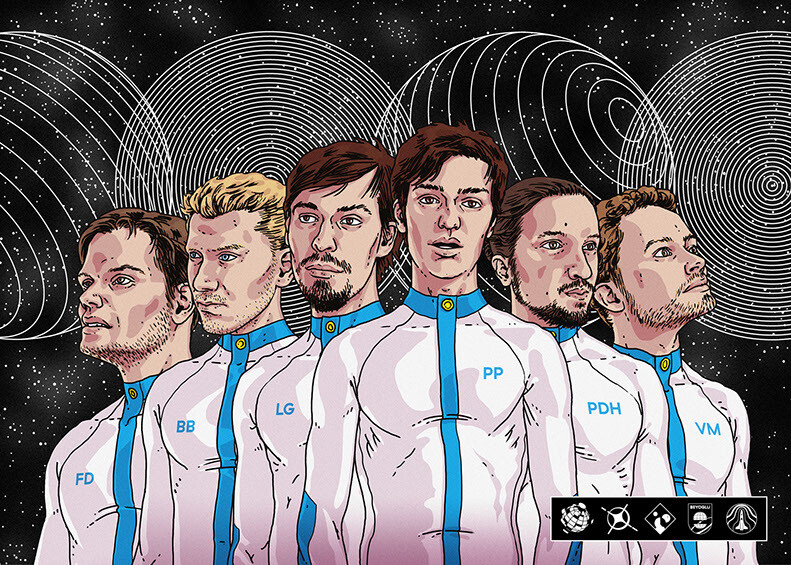

Sechs junge Männer aus Hamburg, Leipzig und Berlin machen sich auf den Weg zu zeigen, wie unsere Welt klingt: Intergalactic Jazz, Dub und Drum'n'Bass im Hier und Jetzt.

Unpathetisch und zielgerichtet peitschen sie ihre Rakete gleich mit dem ersten Akkord in Richtung Weltall. Jenseits der Stratosphäre angekommen drehen sie sich um und blicken gen Erde: Die Raumfahrer lassen mit ihrer musikalischen Expedition ein ganz persönliches Zerrbild der Eindrücke dieser Welt entstehen – ehe sie wieder auf der Erde landen und den Countdown für den nächsten

Start herunterzählen.

Start herunterzählen.

Philipp Püschel – Trumpet

Lasse Golz – Tenor Saxophon

Valentin Mühlberger – Synths, Keys

Paul David Heckhausen – Synths, Electronics, Percussions

Bertram Burkert – Guitar

Felix Dehmel – Drums

22:00

- Roots & Culture Discotheque (SubSound Rockaz)

alongside Conscious Youth (DD)

Dressla (Jahtari) - Reggae / Digithall / Dub / Steppas

- 5,-

Dieses Mal heißt es zum Warrior Skank: Digital we Digital!! Wir freuen uns ganz besonders, dass Dressla vom Jahtari Label den weiten Weg nach Dresden auf sich nimmt. Alle Liebhaber der digitalen Tanzhallen Musik werden begeistert sein. Wer Jahtari tatsächlich noch nicht kennen sollte, dem sei ein Besuch schwerstens anzuraten. Dressla wurde in England mit Bass infiziert. Dort lebte er für einige Jahre, und baute mit Freunden das 14 Kilowatt starke Sequoia Soundsystem auf. Als DeeJay, sowohl im jamaikanischen als auch im europäischen Sinn, bekam er dort seine Schulung und Inspiration. Kurz nachdem er 2007 nach Leipzig gezogen war, lernte er disrupt und Rootah, die Gründer des Labels Jahtari, auf einem lokalen Dance kennen. Begeistert vom Digital Laptop Reggae, den sie spielten, ging er spontan ans Mic, und schon bald verstärkte er das Team als MC und DJ. Als Jahtari Riddim Force tourten die drei auf dem gesamten europäischen Kontinent, aber auch in England, Asien, sowie in Nord- und Südamerika haben sie gespielt. Seit 2015 lebt Dressla in Tel Aviv und ist vor allem als DJ unterwegs. Regelmäßig tritt er mit MCs wie etwa Speng Bond, Solo Banton und Mr. Williamz auf, aber auch mit lokalen Stars wie Ranking Levy und der Trillion Posse. Dem typischen Jahtari Sound ist er dabei stets treu geblieben, und legt immer eine frische und exklusive selection an Digithall, 8-Bit Reggae und Computerized Dubs auf. Als ob das noch nicht genug wäre haben wir zudem Conscious Youth für ein extra fettes Steppas Set verpflichtet. Das Roots & Culture Soundsystem Disco Stack wird wieder für Sound allerfeinster Qualität sorgen. Am Controltower wie immer Operator Hanko und Onkel Culture mit natürlich ordentlich Digital Dancehall, Dub und Steppas im Gepäck. Roots & Culture Soundsystem - No. 1 Dub System in DD good vibez - good people - good music all tribes welcome no racism - no nazis - no hate

Makino Club, Rudolfstr. 13b, 01097 Dresden

Makino Club, Rudolfstr. 13b, 01097 Dresden

22:00

- Tereza (Waters, Berlin)

DNZ (Fat Fenders)

Scratchynski (Infinite Sequence)

east (Soulbox) - Hip Hop, Bass Music, Funk, Trap

- 7,-

Aufdrehen für Skepta im Berghain, schwadronieren mit der deutschen Beat-Avantgarde. Ihre Clubnacht WATERS in fünf deutschen Städten. Eine eigene Radioshow bei COSMO im WDR. Dazu Gigs von Paris bis Fusion. An Tereza führt im deutschen DJ-Universum kein Weg vorbei: Sie kreiert ihren eigenen Sound und gibt einer ganzen Szene neue Impulse. Mit echter Leidenschaft, technischer Finesse und viel Liebe zum Detail führt Tereza durch ihren eigene, eklektische World of Sound und sprengt damit die herkömmlichen Genregrenzen. Auf spannende Weise vereint sie musikalischen Forscherdrang mit einem freimütigen Bekenntnis zur Eskalation. Dementsprechend vollgepackt sind ihre Festivalsommer mit Events wie Fusion, MS Dockville, Melt!, splash!, Schall im Schilf oder Spektrum. Ihre Clubshows führen sie quer durch Deutschland und regelmäßig ins europäische Ausland - Paris, Amsterdam, Warschau, Barcelona, Wien, Zürich, you name it. Ihr Mixtape-Projekt "BADUOLOGY: An Ode To Erykah Badu." hat mittlerweile 90.000 Plays auf Soundcloud erzielt und wurde weltweit gefeatured, u.a. auf dem renommierten, amerikanischen Musikblog OKAYPLAYER. Die dazugehörige Vinylauflage war innerhalb von einer Woche restlos ausverkauft. Zusätzlich kuratiert Tereza ihre eigene Club-Reihe WATERS - ft. Mike Skinner, Lefto, Onra, Sam Gellaitry, ... - mit Stopps in Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Köln und beim splash! Festival, wo sie eine ganze Bühne mit ihrem WATERS-Programm bespielt hat. Außerdem übernimmt Tereza einmal im Monat bei COSMO, einem Ableger des öffentlich-rechtlichen Hörfunksenders WDR, die Regie und präsentiert ihre Neuentdeckungen und Lieblingskünstler. Für uns klingt das nach einem amtlichen Beitrag zum DAVE-Festival 2018. Flankiert wird der Abend wie immer von der Funky Monkey Beat Squad bestehend aus DNZ, Scratchynski und east im DJ-Spaceship.

- Princess Century (Paperbag Records / Toronto)

Alec Troniq -Live- (Say What Records / Dresden)

FlexibleHeart (ProZecco / con | sequences / Dresden)

Crline (ProZecco / con | sequences / Dresden) - Techno, Tech House, Acid

- 8,-

Den Weg vom Festspielhaus Hellerau zum Club Paula kann man zur Not auch zu Fuß bewältigen. Das lohnt sich, denn nach dem Opening gibt es in Dresdens Clubinstitution eine amtliche Aftershow.

Freuen darf man sich außerordentlich auf Princess Century, die man auch als Schlagzeugerin der New Wave-Band Austra kennt. Mit ihren Technoentwürfen, die mal mehr Pop, mal mehr Ambient sind, verfeinert sie den Output von Auskennerlabels wie Paperbag oder Chrysalis. Als DJ und Radio Host spielt sie regelmäßig bei Festivals und gerne bei queeren Partys, aber auch bei Amsterdams Radioinstitution Red Light Radio.

Dresdens Urgestein Alec Troniq schaut auch rein für sein elegantes Live-Set. Flexible Heart wiederum schmeißt noch in den sanftesten Tropical House eine fiese Acid-Line, während Crline ihren Techno gern hypnotisch würzt.

Freuen darf man sich außerordentlich auf Princess Century, die man auch als Schlagzeugerin der New Wave-Band Austra kennt. Mit ihren Technoentwürfen, die mal mehr Pop, mal mehr Ambient sind, verfeinert sie den Output von Auskennerlabels wie Paperbag oder Chrysalis. Als DJ und Radio Host spielt sie regelmäßig bei Festivals und gerne bei queeren Partys, aber auch bei Amsterdams Radioinstitution Red Light Radio.

Dresdens Urgestein Alec Troniq schaut auch rein für sein elegantes Live-Set. Flexible Heart wiederum schmeißt noch in den sanftesten Tropical House eine fiese Acid-Line, während Crline ihren Techno gern hypnotisch würzt.

23:00

- Natascha Kann (://about blank/ Berlin)

Tsorn -Live- (Connwax/ Hypress Leipzig)

Lucinee (Lucid/ PAL/ Hamburg)

Frau Völker (Helgas Kitchen Records/ Rostock)

Xynia (syn.thie.Verrückt/ Dresden) - Techno

Vom 18. - 20. Oktober findet zum zweiten Mal das PRESSURE VIBES Festival bei uns im TBA statt. Drei Tage am Stück werden vielseitige Akteurinnen für elektronische Musik und visuelle Kunst sorgen. Dazu gibt’s Workshops und eine Ausstellung. Das Line Up bringt eine bunte Schatzkiste voller Künstlerinnen aus Dresden, Hamburg, Berlin, Rostock, Leipzig, Polen, Russland und New York zu uns in den Club.

Das DAVE Festival beginnt heute und wir mischen uns in das Geschehen mit ein. Es ist natürlich jede Menge los in der Stadt, jedoch führt bei uns kein Weg vorbei! Ganz wunderbare Acts werden an den Plattentellern und anderen Gerätschaften für pleasure Pressure Vibes sorgen.

Awareness rules:

techno x art + tolerance + peace x freedom x respect + friendly and smart vibes = pleasure pressure vibes x love

Das DAVE Festival beginnt heute und wir mischen uns in das Geschehen mit ein. Es ist natürlich jede Menge los in der Stadt, jedoch führt bei uns kein Weg vorbei! Ganz wunderbare Acts werden an den Plattentellern und anderen Gerätschaften für pleasure Pressure Vibes sorgen.

Awareness rules:

techno x art + tolerance + peace x freedom x respect + friendly and smart vibes = pleasure pressure vibes x love